Лабораторные тесты на covid-19

Содержание:

Иммуноферментный анализ крови: основные понятия

Прежде чем разбираться в сути метода ИФА, дадим краткое объяснение некоторых понятий.

Иммуноглобулины

|

Антителами или иммуноглобулинами (Ig) называют специфические белки, которые вырабатывают B-лимфоциты (иммунные клетки) в ответной реакции на проникновение в организм каких-либо инфекционных патогенов (вирусов, бактерий, грибов и др.).

Иммуноглобулины делят на классы IgA, IgE, IgM, IgG и IgD. Их различия состоят в разной молекулярной форме и массе, разном периоде полураспада, участии или неучастии в инфекционном процессе, разных сроках их выявления после инфицирования. Самую большую молекулярную массу имеет иммуноглобулин IgM (950 000 Да). Для сравнения, у остальных она находится в границах 150 — 200 000 Да.

Из-за своей большой массы IgM просто не в состоянии преодолевать плацентарный барьер. Поэтому, если у ребенка на 1-ом году жизни обнаружен IgM, то это однозначный признак инфицирования плода.

В сыворотке крови наибольшая доля иммуноглобулинов приходится на IgG (75-85%), а наименьшая – на IgE (0,003%). В инфекционный процесс непосредственно вовлекаются только иммуноглобулины A, M, G. Наличие иммуноглобулина IgE является реакцией на аллергические заболевания. IgD формирует местный иммунитет, а обнаружить его можно только в тканях лимфоузлов и миндалин.

Антигены

Антигены представляют собой чужеродные высокомолекулярные вещества с органическим происхождением. В частности, это могут быть возбудители инфекционных и иных заболеваний, а также различные вещества клеток, измененных в результате того или иного заболевания (аутоиммунного или онкологического).

Антигены вызывают защитную реакцию организма – выработку иммуноглобулинов.

Иммунный комплекс

Иммунным комплексом называют соединение антиген-антитело, которое участвует в иммунном процессе.

В основе метода ИФА лежит образование иммунного комплекса в результате иммунной реакции антигена и антитела и последующего изменения ферментативной деятельности специальных меток на антителах.

Существует несколько видов иммуноферментного анализа (непрямой, прямой, одновременный, метод блокирования). На практике чаще отдают предпочтение гетерогенному твердофазному иммунному анализу (ELISA).

| Чтобы сдать ИФА анализ крови в Москве, запишитесь в клинику урологии и андрологии доктора Меньщикова К.А. По этим же телефонам вы можете записаться на консультацию уролога андролога. |

Вы можете записаться на консультацию уролога по телефонам в Москве: 8 800 555 21718 495 222 0514 |

Анализ и его результаты

Для лабораторной диагностики сифилиса методом иммуноферментного анализа используется венозная кровь пациента.

Исследование назначается при:

- беременности во время постановки женщины на учет к акушеру-гинекологу;

- явных симптомах, в частности язвочки, узелка, трещинки на половых органах, в ротовой полости, анальной ;

- лечении других ЗППП (гонореи, хламидиоза и т.д.);

- неспецифических признаках для исключения сифилиса.

Венозную кровь на сифилис сдают также для оценки эффективности лечения. Исследование в таком случае проводится через 3, 6, 12, 24 месяца с момента его начала.

Результат анализа может быть положительным или отрицательным, а при наличии антител определять стадию развития болезни.

Цена анализа ИФА на сифилис – 1000 руб. Свяжитесь c нами любым удобным способом и запишитесь на прием на конкретную дату и время. Подробный прайс

Обращайтесь! Мы сможем вам помочь!

- Сифилис. Описание заболевания

- Симптомы сифилиса

- Пути заражения сифилисом

- Возможные осложнения

- Экспресс-анализ на сифилис

- Лечение сифилиса

Выработка IgM и IgG при сифилисе

Проникновение любого патогенного микроорганизма сопровождается соответствующей реакцией иммунной системы. Так, при заражении бледной трепонемой иммунитет начинает вырабатывать специфические антитела. Первыми синтезируются антитела IgM. Обнаружить их в крови можно у большинства пациентов к концу второй недели развития болезни. Выработка IgM сопровождает течение первой и второй стадии сифилиса.

Примерно через 3-4 недели с момента инфицирования в крови появляются иммуноглобулины класса G. Их содержание растет постепенно. Но уже к шестой недели течения болезни концентрация IgG становится выше, чем число определяемых иммуноглобулинов класса М. после того, как содержание IgG достигает своего максимума, в течение длительного времени оно остается примерно на одном уровне.

Благодаря иммунному ответу организма на заражение ИФА анализ крови на сифилис уже с 2-3 недели после инфицирования помогает с точностью определить наличие болезни.

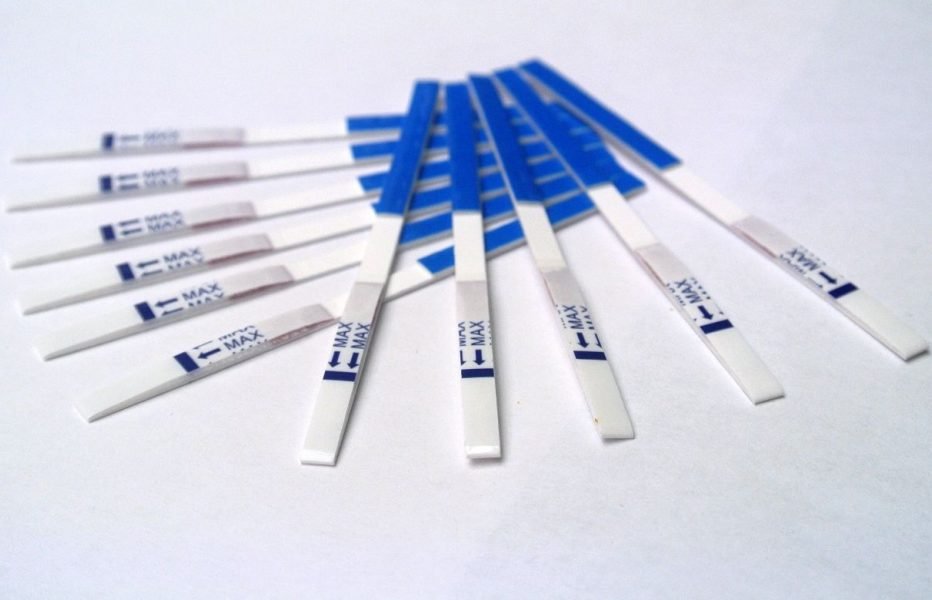

Экспресс анализы за 20 минут и тест-системы определят состояние Вашего здоровья! или по телефону 8 (495) 970-30-92

Что происходит в организме после заражения

Сифилис принадлежит к категории венерических заболеваний. В его течении выделают три стадии, характеризующиеся развитием первичной, вторичной и третичной формы патологии. Болезнь поражает кожу, слизистые оболочки, внутренние органы и ткани, нервную систему, опорно-двигательный аппарат. По статистике, третичный сифилис развивается примерно у 30% заболевших. 25% пациентов на фоне осложнений умирают. Именно поэтому своевременная диагностика посредством ИФА на сифилис и других исследований является жизненно необходимой.

Для определения инфекционного заболевания на разных стадиях используются прямые и непрямые (косвенные) методы лабораторной диагностики. Первые направлены на обнаружение бледной трепонемы и ее ДНК, вторые – на выявление специфических антител, которые организм вырабатывает для борьбы с возбудителем. Косвенные методы в свою очередь делятся на:

- нетрепонемные (антикардиолипиновый тест, реакция микропреципитации);

- трепонемные (иммунолюминесцентный и иммуноферментный анализ, иммуноблотинг, реакция пассивной гемагглютинации и иммунофлуоресценции).

Исследование методом ИФА является трепонемным тестом. С его помощью специалисты определяют наличие и количество специфических белков IgM и IgG.

Кому следует сдать тест на ВИЧ

Заразиться ВИЧ может любой человек. Вирус передается с кровью, спермой, выделениями из половых органов, грудным молоком. Он содержится в слюне, но в очень небольшой концентрации — такой, что заразиться при поцелуях или через общую посуду невозможно. Передача вируса может происходить:

- при незащищенном проникающем сексе,

- при использовании нестерильных игл, шприцев,

- при переливании крови или ее компонентов,

- ребенку от матери во время беременности или при грудном вскармливании.

Долгое время после заражения у ВИЧ нет никаких симптомов, поэтому важно проходить тестирование, даже если признаки болезни отсутствуют. Инфекция угнетает работу иммунной системы, и ее симптомы появляются при развитии синдрома приобретенного иммунного дефицита (СПИД)

Среди признаков:

- быстрая и большая потеря веса,

- ощущение бессилия, усталости,

- повышенная температура,

- потливость по ночам,

- диарея,

- увеличение лимфатических узлов,

- появление сухого кашля, не связанного с бронхитом, пневмонией или курением.

Для некоторых людей риск заразиться ВИЧ является более высоким. В группе риска:

- те, у кого был незащищенный половой контакт,

- те, кто часто меняет половых партнеров,

- люди, употребляющие наркотики с использованием шприцев и игл,

- имеющие гомосексуальные контакты мужчины,

- люди некоторых профессий: медики, спасатели, полицейские, тюремные служащие и другие работники, для которых высока вероятность контакта с зараженной кровью и другими потенциально опасными биологическими жидкостями.

Важно! Есть ситуации, когда тестирование на ВИЧ следует сделать, даже если потенциальный риск заражения отсутствует: перед хирургическими вмешательствами, сдачей донорской крови, при планировании беременности

Диагностика вирусов и бактерий картофеля методом ИФА

Иммуноферментный анализ (ИФА, англ. enzyme-linked immunosorbent assay, ELISA) – лабораторный метод качественного и количественного определения разнообразных молекул, вирусов, бактерий и т.п. В основе метода лежит высокоспецифичная иммунологическая реакция антитела и антигена.

Антителами являются сложные белковые молекулы (иммуноглобулины), синтезируемые клетками иммунной системы человека и прочих теплокровных животных в ответ на проникновение в организм антигенов – вирусов, бактерий, молекул и прочих чужеродных объектов. Высокая специфичность взаимодействия между антителом и антигеном обусловлена тем, что активный центр антитела способен связываться с уникальным фрагментом антигена. Именно это свойство реакции антитело-антиген определяет специфичность, надёжность, достоверность и чувствительность ИФА при проведении диагностики патогенов картофеля. При наличии целевого патогена в исследуемом образце формируется комплекс соответствующих антител и антигена, детекцию которого определяют по активности фермента, связанного с антителами.

Существует широкое разнообразие методов проведения ИФА, различающихся природой антигена, принципом связывания, условиями проведения, способами детекции результатов ферментативной реакции и т.п. Для диагностики патогенов сельскохозяйственных культур традиционно используется “сэндвич”-метод с использованием двух типов антител (DAS-ELISA – double antibody sandwich enzyme-linked immunosorbent assay). В качестве фермента, обычно, используется щелочная фосфатаза.

Проведение иммуноферментного анализа

Реакция проводится в 96-луночных полистирольных микропланшетах, характеризующихся высокой эффективностью связывания белковых молекул, в т.ч. иммуноглобулинов (антител), на своей поверхности.

На первом этапе антитела захвата (capture antobodies) разводят в необходимой концентрации в покровном буфере (coating buffer), вносят в лунки микропланшетов и инкубируют от нескольких часов при температуре +30-37°С до нескольких дней при температуре +4°С. Во время инкубирования антитела неспецифически адсорбируются на поверхности лунок микропланшета. По окончании инкубирования планшеты промывают несколько раз промывочным буфером (wash buffer) для удаления антител захвата, которые не связались с поверхностью микропланшета.

Сорбция антител захвата на поверхности лунки микропланшета

На следующем этапе в лунки микропланшета, поверхность которых покрыта антителами захвата, вносят сок, экстракт, или гомогенат растений, исследуемых на наличие антигенов – патогенных бактерий или вирусов и инкубируют 14-16 часов при температуре +4°С. При необходимости, растительный материал можно развести экстракционным буфером (extraction buffer). По окончании инкубирования лунки несколько раз промывают промывочным буфером.

При наличии целевого патогена в образце происходит взаимодействие специфичного фрагмента антигена с соответствующим антигенсвязывающим центром антител захвата.

Связывание антигена с антителами захвата

В промытые лунки наносят антитела детекции, конъюгированные с ферментом щелочная фосфатаза (Ф). Антитела разводят в необходимой концентрации в конъюгатном буфере (conugation buffer). Микропланшеты инкубируют при температуре +30°С в течение 5 часов. По окончании инкубирования микропланшеты несколько раз промывают промывочным буфером для удаления антител детекции, не связавшихся с антигенами.

На данном этапе происходит взаимодействие специфичного фрагмента антигена с соответствующим антиегнсвязывающим центром антител детекции. Антигенсвязывающие центры антител захвата и антител детекции различны и специфично связываются с разными фрагментами антигена.

Связывание антител детекции с антигеном

На заключительном этапе в лунки добавляют пара-нитрофенилфосфат, являющийся субстратом для фермента щелочная фосфатаза. При наличии в растительном образце целевых патогенов формируется комплекс антитело захвата-антиген (вирус или бактерия)-антитело детекции, конъюгированное с ферментом щелочная фосфатаза. Фермент (Ф) катализирует превращение бесцветного пара-нитрофенилфосфата (субстрат, С) в жёлтый пара-нитрофенол (продукт, П), в результате чего происходит окрашивание реакционной смеси в жёлтый цвет. Интенсивность окраски реакционной смеси можно оценивать как визуально, так и с помощью спектрофотометра.

Фермент, конъюгированный с антителами детекции, катализирует реакцию превращения бесцветного субстрата в жёлтый продукт